廟殿工藝

從彩繪到神像,探索職人手藝與歷史記憶

白鐵地頂彩繪

融合匠藝與信仰的十殿閻羅地鼎

本廟地藏庵前所設地鼎,特別以白鐵材質量身訂製,並由廟方規劃設計,結合十殿閻羅主題,傳遞勸善與警世教化之意。圖稿由畫師劉武吉老師編排構圖,內容涵蓋地府十殿諸王神像,並由其親筆繪製於地鼎外部,構圖嚴謹、神態莊嚴,風格獨具。

為確保彩繪圖層能抵禦燒紙錢時的高溫與戶外環境之風吹日曬,本廟特別委託國寶級彩繪匠師許各億師傅及其團隊——泓億興工程有限公司,使用專業耐高溫底漆打底,並全程參與彩繪製程。地鼎落成使用迄今多年,彩繪與底漆依然完好如初,充分展現本廟一貫對工藝品質與文化精神的重視。

雖白鐵材質地鼎並不罕見,但能於白鐵表面彩繪完整主題內容者實屬罕見,且維護不易。本廟地鼎彩繪亦如本殿其他工藝,皆由許各億師傅團隊負責定期維護、修復與保養,確保藝術與信仰資產得以延續。

畫師劉武吉老師,長年臨摹國寶級畫師潘麗水大師作品,繪藝深厚,被譽為寺廟彩繪界的「無敵人」。其人品敦厚、修為極高,從不妄言他人是非,任何艱鉅任務皆盡心盡力完成,亦樂於扶植後進,備受同業敬重。寺廟彩繪作品歷來承載著仁義道德、勸善警世之文化意涵,畫師本身的德行修養,即是這份精神的重要體現。

因此,本廟慎重邀請許各億匠師與劉武吉畫師攜手合作,完成這座十殿閻羅主題的彩繪地鼎,不僅彰顯工藝極致,更傳承了道教文化中深刻的人間倫理與信仰精神。

作者:102文傳30025許各億 彩繪匠師、劉武吉畫師

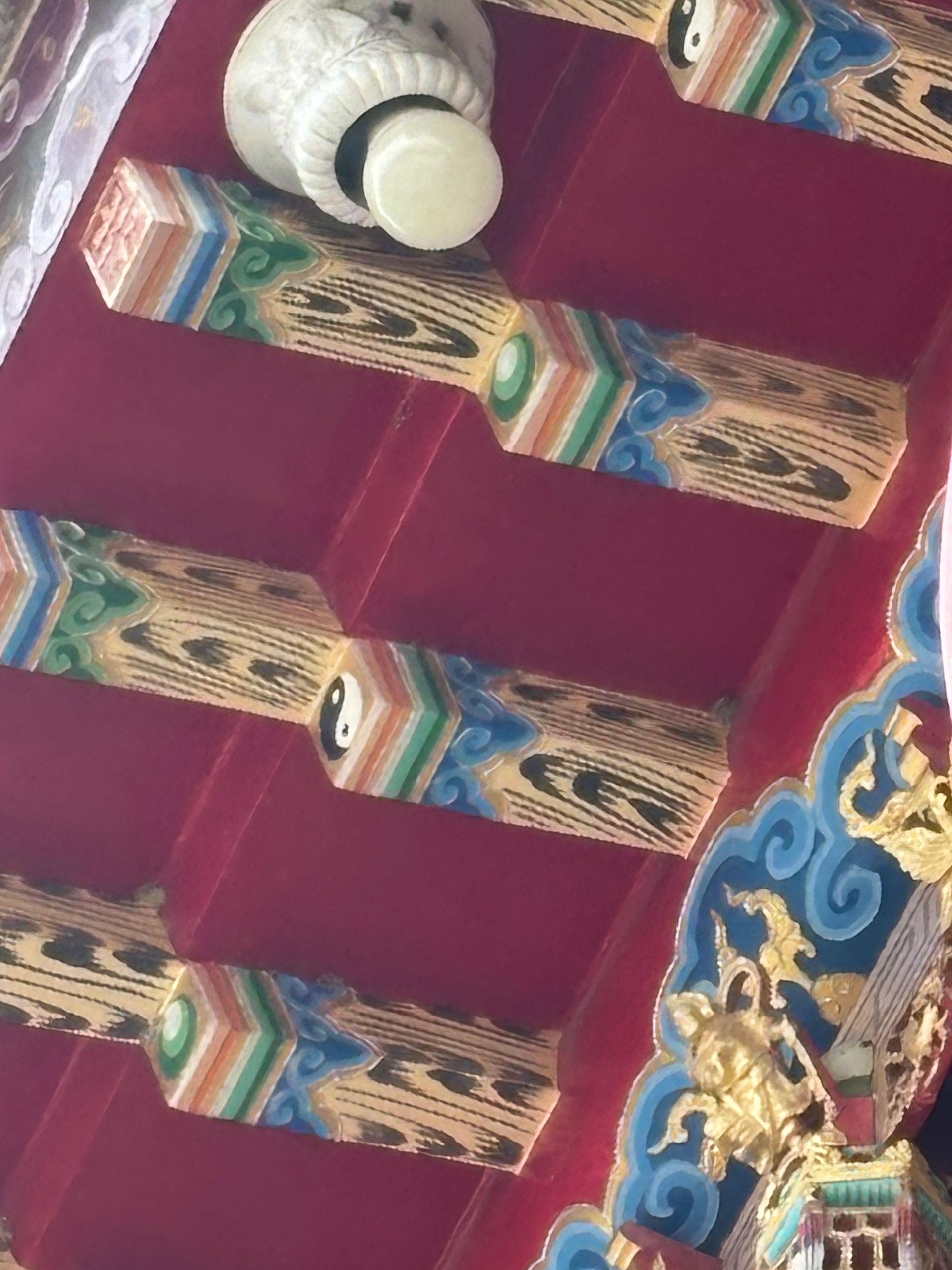

虎皮花彩繪

在善化東嶽殿的建築細節中,一處常被忽略的角落——「角仔」,其實蘊藏著臺灣傳統廟宇建築的深厚意涵。

過往的廟宇大多以木構建築為主,「虎皮花角仔」便是其中極具代表性的傳統裝飾之一。然而隨著現代建築多採用鋼筋混凝土(RC)結構,這些木作之美逐漸淡出大眾視野。

為了保留記憶中的工藝之美,東嶽殿特別邀請國寶級彩繪匠師 許各億師傅,於清水模結構上以仿木彩繪技法,重現這些消失中的細節。許師傅以超過四十年的技藝經驗,親手繪製殿內外所有彩繪作品,並堅持使用傳統自製的「髮筆」——以未染燙的天然頭髮製作而成的筆刷,如今已極為罕見。

本殿所繪的虎皮花角仔,最大特色為「立體角仔、三面彩繪」的呈現方式,每個角度都需精準掌握木紋的走向與構圖比例。角尾則以瀝粉線條、入色收邊,細膩增添層次,使工藝更臻極致。

許各億師傅的女兒——許雅欣老師,也投入宗教藝術領域,與父親一同傳承這份珍貴的文化資產。她表示,這項工藝不僅是一項技術,更是一篇篇訴說歷史的文化篇章。

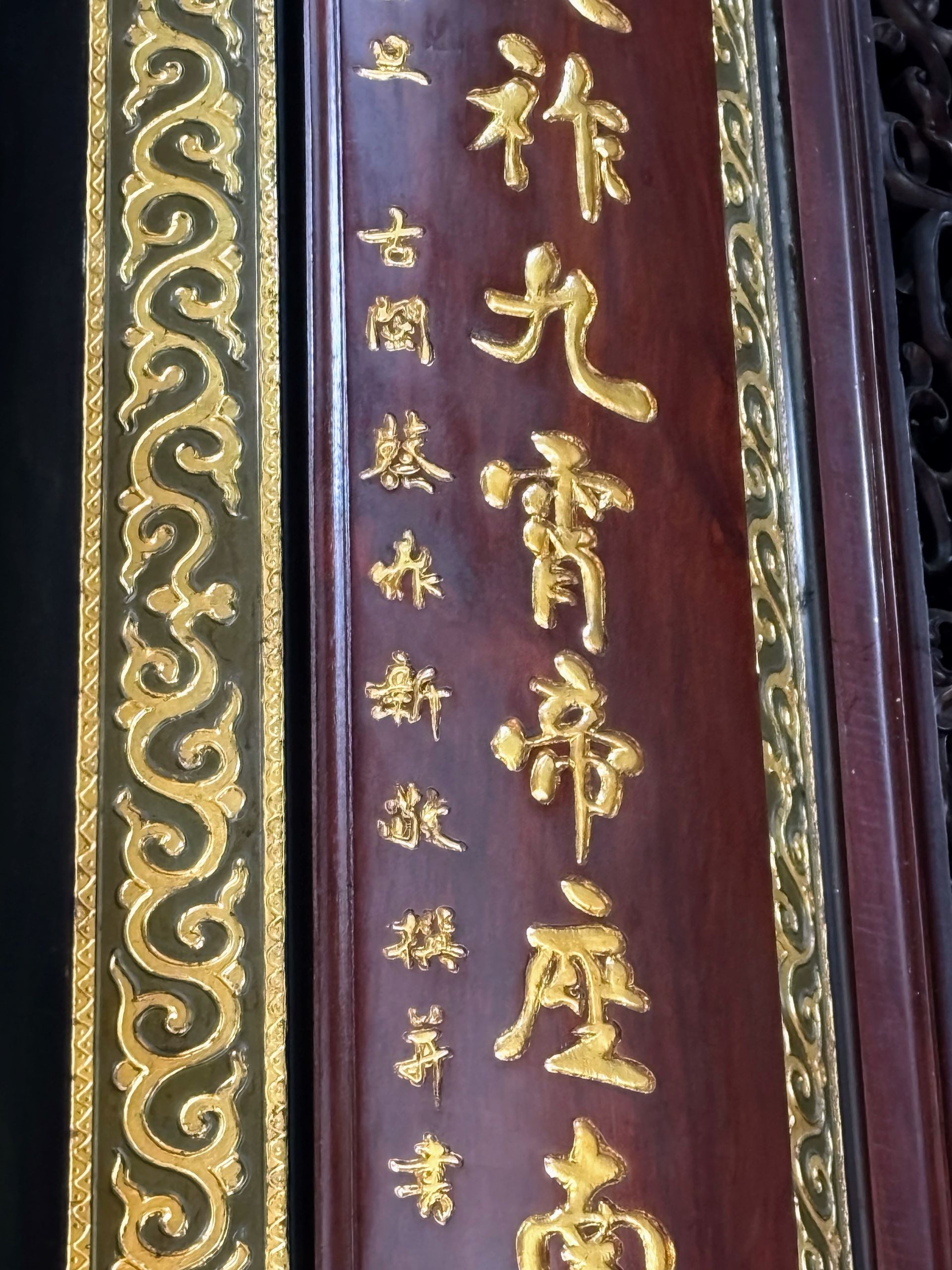

鎮殿泥塑神像金身

本廟鎮殿神像—東嶽大帝金身,採用傳統泥塑工藝精心打造,整體製作過程不僅技藝高超,更蘊含諸多神蹟與信仰指引,堪為本殿文化核心的象徵。

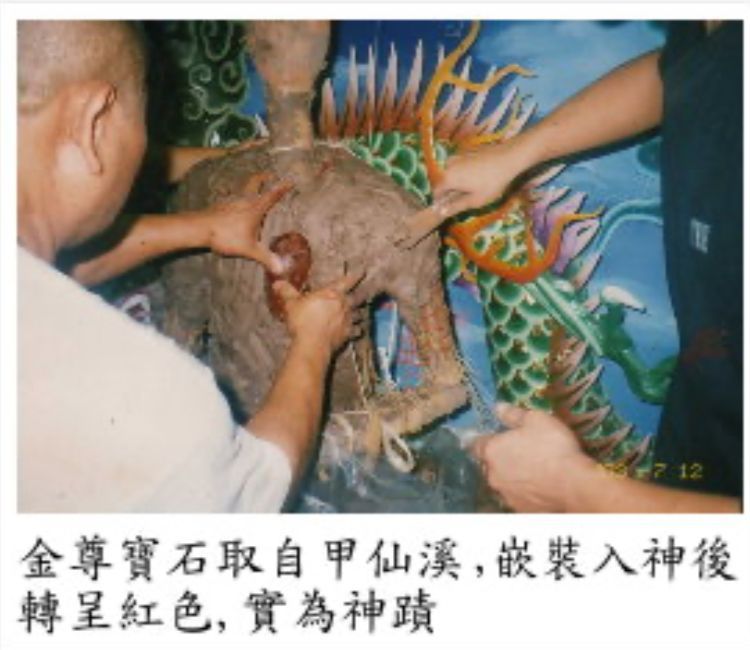

神像依照嶽帝聖示,由眾人齊心協力尋覓各項指定材料。所使用之紅塑泥原料遠赴中國山西省採集;心臟部位嵌入寶石,取自甲仙溪,寶石入體瞬間轉為紅色,恰如生命心臟,神跡令人動容。骨架採用三十年以上的桃樹主幹、肋骨選用百年刺竹頭之竹節、血管則以千年榕樹氣根製成,構築出一具有機、有靈的神聖之軀。

神像體內更供奉由王乙川董事所敬獻的三顆舍利子,增添神尊靈氣與莊嚴。嶽帝更指示於金尊座下挖掘井穴,果真挖至3.6丈即湧泉而出,並傳說與泰山祖廟水脈相通,成為本殿神蹟之一。

本殿神像由傳統泥塑匠師鄭瀛洲老師親手塑作,技法講究,造型穩重,神韻具足。鎮殿金身不僅為神明形象的具體呈現,更是信仰精神的核心所在。神像雖尊貴為神聖之體,然其形構卻始終以「人」為本——骨架、肋骨、心臟、血管皆依人身而設,透過神明以人形現身,讓信仰變得貼近、可感、可敬。

當我們談論宮廟文化的展示與教育,若欲達博物館級的文化詮釋深度,則鎮殿神像所承載的工藝、神跡與象徵意義,必為不可或缺之關鍵核心。

作者:鄭瀛洲 泥塑傳統匠師